リアル現場を見る!植田自然栽培米の虫や病気の発生状況と対策

こんにちは!自然栽培米専門店ナチュラルスタイルの井田敦之です。

現代農業において農作物を害虫や病気から防ぐためには「農薬を使う」というのが99.5%を占める一般的な考え方です。

しかし無農薬・無肥料の自然栽培米作りでは、「農薬を使用しない」ことが重要となります。

本当に農薬を使用しなくて病害虫の被害は防げるのでしょうか?

実際に10年以上にわたり無農薬・無肥料で自然栽培米作りをされている熊本県玉名市の植田秀幸さんに田んぼの現状を見させて頂きました。

植田さんが大事にしているのは、農薬が日本に存在しなかった過去の農業の在り方でした。

植田自然栽培米の栽培方法とは?

植田秀幸さんは熊本県玉名市で無農薬・無肥料の自然栽培米作りを続けて、既に10年以上が経過しています。

前述のように、一般的に病害虫対策として農薬を使用しますが植田さんは農薬を使いません。

そもそも日本でのお米作りの起源は、諸説ありますが、その歴史を遡れば少なくとも3000年ほど前の縄文時代から始まっており、当然ながらその頃には農薬というものが存在しなかったわけです。

江戸時代までは農薬が存在せず、実際に日本の稲作で農薬が使用されたのは戦後です。

そこで、植田さんは「江戸時代での栽培方法が理にかなっている」と考えて自然栽培米作りに取り組んでこられました。

果たして植田さんの田んぼでは、虫の発生や病気に関しては実際どのような状況になっているのでしょうか?

自然栽培米の稲の病害虫の発生について

右側が植田自然栽培米の田んぼ。

左側は一般の農薬・肥料を使用している田んぼです。

私は自然栽培の田んぼをよく回りますがこの光景をよく見ます。

「無農薬の田んぼが病害虫の温床になる」というセリフを聞くことがありますが、実際は写真のように逆の事が起こる傾向にあります。

植田さんの田んぼにも病害虫は入ってきています。しかしその被害が拡大しないようにくい止めているのです。

今年は一部、ハムシの被害を受けたと言います。ハムシは成虫・幼虫共に稲の葉を食べるので稲の葉がカスリ状になりお米の充実度に影響を与えます。

特に元から土が肥えていたところでハムシの発生が見られた、ということです。一方、肥料分の少ない田んぼではハムシの発生がなかったというのです。

このことは、非常に興味深いことを私たちに教えてくれています。

一般的に慣行栽培では肥料を使用するのが当然の慣習になっていますが、これは与える肥料分を間違えて多くしてしまうと逆に虫や病気が発生しやすくなる、ということを示唆しています。

その他の状況としては、害虫であるウンカや紋枯病(もんがれびょう)といった病気が少し見受けられましたが、植田さんの田んぼでは「病害虫の被害が広がらなかった」ということでした。

稲の病害虫の被害が広がらない理由とは!?

植田さん曰く、病害虫の発生を広げない方法は「農薬を使用しないこと」だと言います。

仰ることが一般常識と全くの逆です!

通常では、「病害虫からお米を守るには農薬を使いなさい」と教えられます。

ところが、実際に現場をみると、自然栽培米水田の方が病害虫が広がっていないことを多々観察できます。

植田さんに病害虫が広がらない理由を伺うと「農薬を使用しないことでカエルやクモが多く棲み付き生態系ができ、彼らが田んぼを守ってくれている」と。

自然栽培とは他の生物達を味方につけた栽培方法だということですね。

植田自然栽培米

虫や病気の発生状況

最後に:植田自然栽培米の虫や病気の発生状況と対策とは

自然栽培米作りの現場をまわると本当に楽しいです^^

世の中で言われている一般常識は一体何なのだろうと考えさせられます。

本記事内に植田さんの自然栽培米水田と一般の水田の比較写真を載せましたが、あのような現場をこれまで幾度と見てきました。

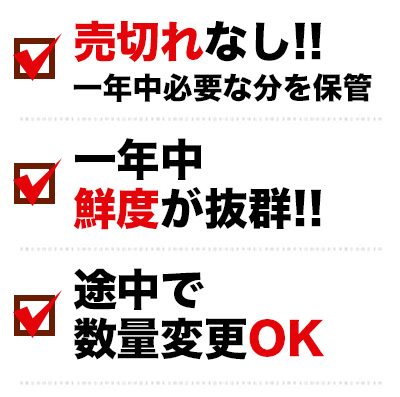

植田さんの病害虫対策は「農薬を使用しない事」です。

同時に肥料を使用しないことも大事です。

肥料を使用したところに病害虫が発生しやすくなるのです。

もちろん自然栽培米は収量が減ります。

しかし、人間中心に考え農薬や肥料を使用するのでなく、昔のように人間は自然の一部と考え、田んぼの生物達を尊重し、自然の恵みを頂く姿勢の方が自然界が味方になってくれると現場を見る度に思います。

関連記事

私たち「ナチュラルスタイル」は自然栽培の現状や考え方を広く知ってほしいと思っています。

今回の記事が参考になりましたら、ご自由にこの記事をシェアー下さい。

【参照元】リアル現場を見る!植田自然栽培米の虫や病気の発生状況と対策