雑穀米を美味しく炊く白米:雑穀米の比率は?多めに入れたらこうなる!

皆さまは、普段のご飯に雑穀米を混ぜて食べたことがございますでしょうか?

お米と一緒に混ぜて炊くだけで食べられるという手軽さと

優れた栄養素が、特に女性の間では人気ですよね。

雑穀がお好きな方には

炊飯時の白米:雑穀米の比率にこだわりがある方もいらっしゃるでしょう。

好みによって変わりますが

雑穀米と白米の比率、どれくらいがベストなのでしょうか?

そして、雑穀米に含まれる一つ一つの雑穀の名前をご存じでしょうか?

栄養素もビタミンやミネラルだけではないんです。

雑穀米って実はとっても奥深かったんです…!

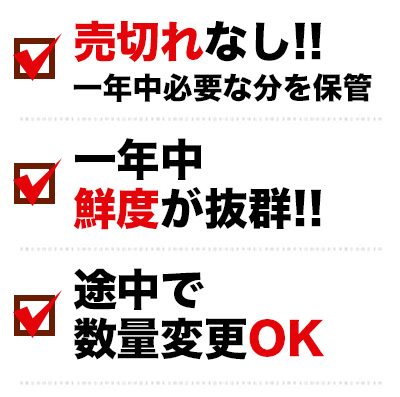

⇒ 安心安全、無農薬雑穀米はこちらから

雑穀米を炊くときの黄金比率は?ちょっと多くても大丈夫!

雑穀米の食べ方は、白米と一緒に炊くのがベーシックな方法ですよね。

炊く時に、雑穀米はどのくらい入れればよいのか。

多くの人が、雑穀米のパッケージに表示されている数量を入れるでしょう。

だいたい一般的には、白米1合に対して雑穀米は大さじ1が適量とされています。

この1合に対し大さじ1杯の比率で炊くと…

ほんのり紫色に炊けていますね。

でも、それだけじゃ物足りない…!

もっと雑穀米のプチプチ食感と噛むほどに増す味わいが欲しい!

とお思いの方もいらっしゃるでしょう。

そこで、米1合に対して、大さじ3杯の雑穀米を入れて炊いてみました。

すると、出来あがった雑穀米はというと…

全体の色あいがだいぶ濃くなりました。

写真では顕著な変化が分かりづらいかもしれませんが

実際に見ると、紫色がとっても鮮やかで濃いです…!!

食感も、とっても歯ごたえがあって

「いますごく、雑穀米を食べてる…!」

という実感をかなり味わうことができます。

噛めば噛むほど、甘みが増してきます!

雑穀米は脚気にも効果的だった!

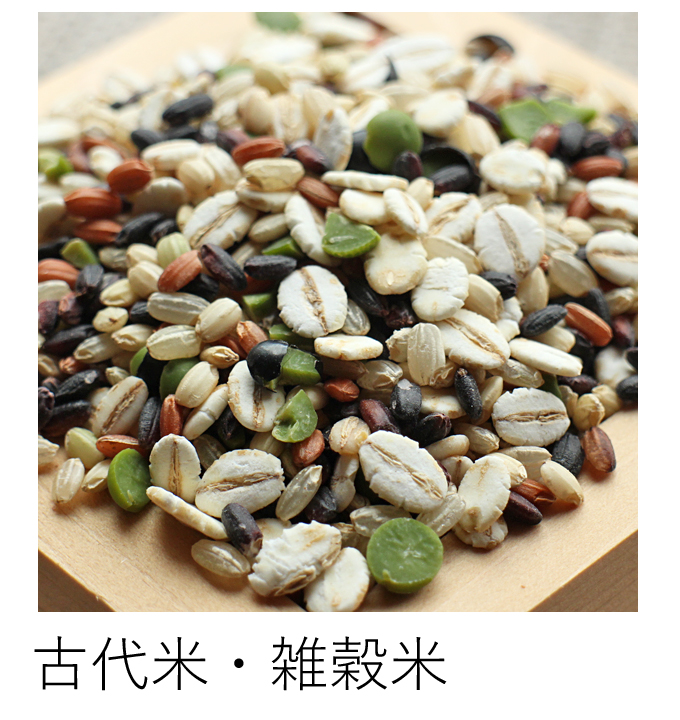

一言で雑穀米といっても、とってもたくさんの種類があるんです。

日本雑穀協会が定義している雑穀米とは

「主食以外に日本人が利用している穀物の総称」です。

従って、玄米や麦、トウモロコシも実は雑穀に含まれるんですね。

そのほかに、きび、あわ、ひえ、黒米、赤米、黒豆、小豆…などなど

数えきれません!

雑穀米の起源は、ユーラシア大陸やアフリカにあるとされ

紀元前3000年以前から栽培されてきたとても歴史のある穀物です。

日本においても古来から食べられており「古事記」の中にも登場します。

白米を食べだしたのは、奈良時代頃からといわれていますが

白米を食べられたのは一部の特権階級の人たちのみでした。

一般庶民が、白米を食べだしたのは江戸時代の頃からです。

しかし江戸時代には、白米を食べていた武士たちの間で脚気が流行り(江戸患いとも)

これを改善、予防するためにも、ソバや麦、小豆を食べると良いといわれていました。

江戸の町で脚気が流行りましたが、農村では流行らなかったと言います。

それは、農村では白米をあまり食べることができず、麦、ヒエ、アワなどをお米(玄米や分搗き米)に混ぜて食べていたためだと言います。

脚気の原因、ビタミンB1不足を解消するのに玄米(米ぬかが残っている)や雑穀米は最適だったんですね。

雑穀米には、太古から伝わる栄養がたくさん!

雑穀米にはビタミンやミネラルが含まれますが、それ以外の大きな特徴として、特に古代米と言われる黒米、緑米、赤米には色素が含まれます。

黒米

黒米には、黒や紫の色素であるポリフェノールの一種アントシアニンという成分が含まれます。

目に良いといわれるブルーベリーでおなじみの成分ですね。

ガンや動脈硬化、免疫低下の原因となる活性酸素を除去する働きがあります。

これを抗酸化作用といわれ注目されています。

緑米

緑米には、クロロフィル(葉緑素)という色素が含まれます。

植物の光合成に欠かせない緑の色素として有名ですね。

クロロフィルは、抗酸化作用やデトックス効果も期待されていますが、「緑の血液」とも言われ、造血作用や血中浄化作用、精神安定作用が期待できます。

赤米

赤米には、玄米にカテキン・タンニン系(ポリフェノールの一種)の色素が含まれます。

タンニンは、抗酸化作用が高いと言われています。肌の老化防止や生活習慣病予防にも期待されています。

雑穀米には、ビタミンやミネラル分だけでなく、特有の色素が現代人には失われがちな栄養を補ってくれるのですね。

天然のサプリメントとも呼ばれていて

昔の人は経験的に、雑穀を摂り入れていたんですね。

中にはスープに入れたり、お菓子に入れたりもできます。

炊いた雑穀米とはまた違った食感を味わうことができますよ!

普段、白米を食べられている方は、

お米1合に大さじ1杯ほど入れるだけで普段とは異なった味わいと栄養素が摂れるご飯を楽しめるでしょう。

⇒ 体に優しい無農薬雑穀米はこちらから

画像をクリックすると無農薬で育てた農作物ページを参照できます。

関連記事

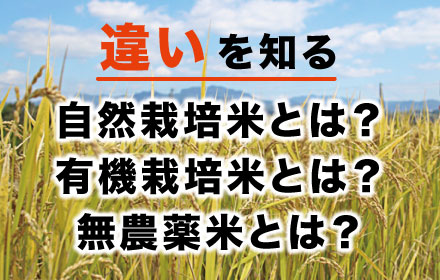

私たち「ナチュラルスタイル」は自然栽培の現状や考え方を広く知ってほしいと思っています。

今回の記事が参考になりましたら、ご自由にこの記事をシェアー下さい。

【参照元】雑穀米を美味しく炊く白米:雑穀米の比率は?多めに入れたらこうなる!